「Jack of all trades」って聞いたことありますか?

日本語でいうと“なんでも屋”。いい意味で言えば「万能な人」、ちょっと意地悪に言えば「器用貧乏」。どっちにも聞こえる、不思議な響きのある言葉です。

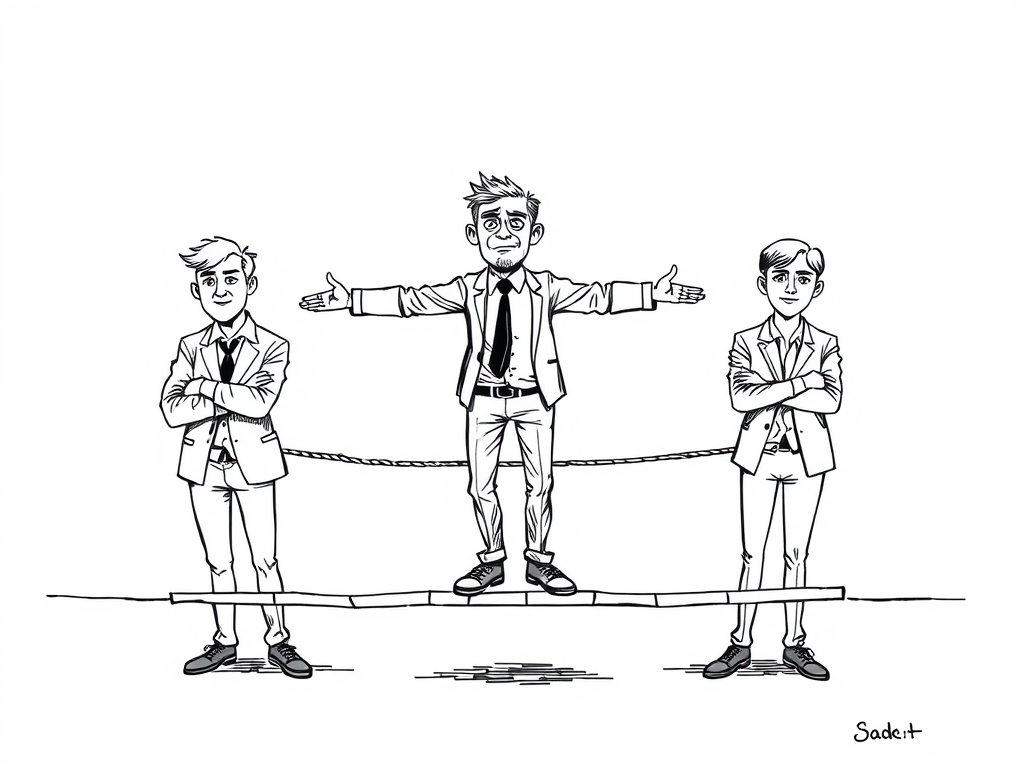

部署をまたぐハブ役

会社の中には営業、開発、マーケ、管理部門…といろんな専門家がいます。

でもその間をつなぐ人がいないと、意外と仕事って前に進まない気がします。

Jack of all trades タイプの人は、そんな境界をまたいで「こっちとあっちをつなぐ」役割を自然にやってしまいます。専門用語を翻訳したり、部署間のギャップを埋めたり、誰もやりたがらない“地味だけど大事な仕事”を拾っていく。

でも正しく評価されにくい

ただ、この“万能タイプ”って、残念ながら正しく評価されないことも多い気がします。

「自分の縄張りに入ってきた」と煙たがられたり、「成果が数字で見えにくい」と軽く見られたり。

本当は組織の壁をやわらげるために必要なのに、逆に壁を固めたい人ほど抵抗感を持つんですよね。

成熟した組織でこそ光る

「うちの部署の仕事はここまで」と線引きするのは悪いことじゃありません。

ただ、それが機能するのはメンバー全員が成熟していて、大きな方向性が共有できている時だけ。

そうじゃないうちは、Jack of all trades のように役割にとらわれず手を伸ばせる人が、むしろ組織を前に進めるエンジンになります。

Giver気質の人が多い

組織心理学者アダム・グラントの『GIVE & TAKE』に出てくる「Giver(与える人)」に、Jack of all trades の人は近いかもしれません。

自分の成果よりも「全体が回ること」を優先できる人。そういう人がいるから、周りのメンバーが安心して走れるのではないかと。

いい会社は「Jack」を大事にする

結局のところ、こういう人を評価できるかどうかで会社の柔軟さって決まる気がします。

「Jackは器用貧乏」と片づける会社よりも、「Jackがいるから助かる」と素直に言える会社のほうが、きっと強い。

「Jack of all trades, master of none」と言われがちですが、組織にとっては “master of bridge” ― 人と部署をつなぐ達人こそ、本物のJackなのかもしれません。

コメント